【白鹿新闻】大国工匠|宁钢:把中国当代陶瓷艺术带向世界的人

2025年07月16日—2025年07月16日

导读

宁钢是被誉为把中国当代陶瓷艺术带向世界的人,这正如著名美术理论家钱海源所说:“宁钢是以一个堂堂正正的中国人和中国杰出的陶瓷艺术家的身份走向世界,他以自己创作的优秀陶瓷艺术作品,赢得世界美誉。”

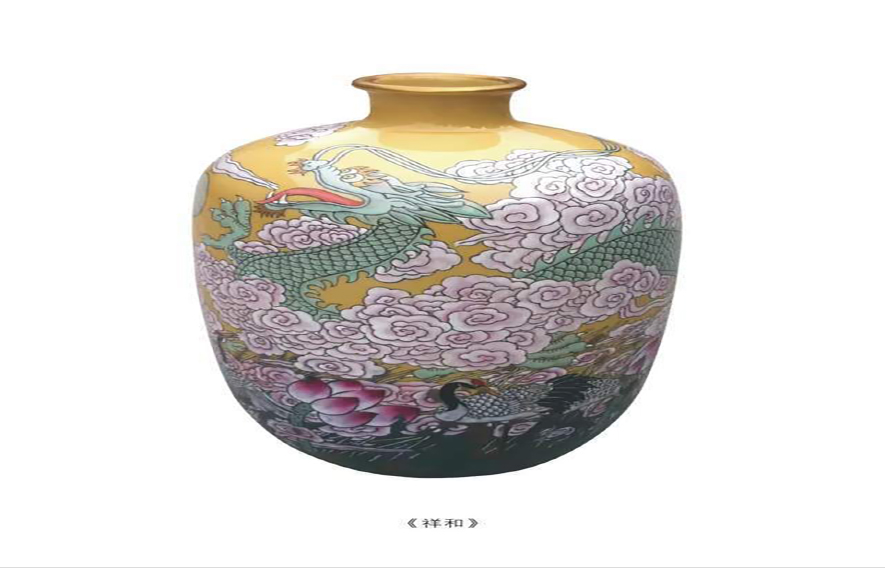

宁钢教授的艺术成就令人瞩目:作为景德镇陶瓷大学原校长、中国陶瓷艺术大师,他的作品被大英博物馆、英国白金汉宫、希腊亚洲艺术博物馆、加拿大路易斯堡博物馆等国际知名机构收藏;在美国纽约联合国总部、法国巴黎大皇宫、希腊科孚岛亚洲艺术博物馆、英国剑桥博物馆、英国剑桥大学等举办个展和联展,《祥和》《岁岁和合》还被英国女王伊丽莎白二世珍藏于白金汉宫,宁钢也应英国女王邀请,在白金汉宫女王接见了宁钢。

赤子之心:一位艺术家的乡土情怀

5月30日,新华每日电讯刊登了一篇通讯《这座县级陶瓷艺术馆,藏着千年瓷韵的浪漫》,文章说:江西鹰潭余江区的白塔河畔,一座崭新的文化地标——余江宁钢艺术馆揭幕。这座建筑面积3800平方米的艺术殿堂,不仅承载着两代艺术家的赤子之心,更汇聚了全国80余位陶瓷大师的匠心之作。

艺术馆中陈列的300余件陶瓷艺术精品,如同一幅跨越千年的艺术长卷:从汝窑“雨过天青”的釉色如云散初霁,到定窑白瓷“银边芒口”的素雅如月;从磁州窑白地黑花的民俗叙事,到德化白瓷“中国白”的玉骨冰肌。这些展品不仅展示了中国陶瓷艺术的辉煌成就,更凝聚着宁钢教授对家乡文化建设的深切期望。

最打动人的是宁钢教授那句朴实的话语:“我们是故乡情深的人。”

2016年12月22日美国新泽西州众议员暨副议长戈登•约翰森向景德镇陶瓷大学和宁钢教授(左)颁发了“全球艺术文化交流贡献奖”荣誉证书

我曾多次说过:余江宁钢艺术馆的建立,造福于余江的子孙后代,因为孩子们从小就能接受艺术的熏陶,了解到中国八大窑系的恢弘气势,五大名窑的气质风雅。

余江宁钢艺术馆堪称一条穿越时空的艺术长廊,这里不仅陈列着宁钢教授创作的127件作品,还有其父亲宁璘老艺术家的100件作品,以及刘立忠、孟树峰、郭爱和、葛军、黄小玲、王芝文、叶建新、庞永辉等中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师捐献的80多件艺术作品。

这种两代人的艺术传承,使得艺术馆不仅是一个展示空间,更成为一个活态的文化传承载体。

余江宁钢艺术馆的建立,体现的是艺术工作者对乡土的文化反哺,为乡村振兴提供了“艺术+生态+文化”的可参考模式。

余江宁钢艺术馆的价值远不止于展示精美的艺术作品。艺术馆的建立将让余江的孩子们从小接受艺术的熏陶,这种美育功能对地方文化建设的意义不可估量。在物质生活日益丰富的今天,精神文化的滋养显得尤为重要,而艺术馆恰恰为当地居民,尤其是青少年提供了一个接触高雅艺术、了解传统文化的平台。

艺术馆还具有重要的文化传承意义。中国陶瓷艺术源远流长,但在现代化进程中面临着传承困境。宁钢艺术馆通过系统展示中国各大名窑的代表作品,不仅保存了珍贵的陶瓷技艺,更让观众直观感受到中华陶瓷文化的博大精深。这种“活态传承”的方式,比任何教科书都更能激发年轻一代对传统文化的兴趣和热爱。

余江宁钢艺术馆的故事,是一个关于文化归根的当代寓言。宁钢教授虽已功成名就,却始终不忘故土。文化建设不是空中楼阁,而需要像宁钢教授这样的文化践行者,将艺术的种子播撒在故乡的土壤中,让其生根发芽、开花结果。只有当艺术真正扎根于土地,才能获得持久的生命力。

艺无止境,是对宁钢作品最好的诠释

2024年11月,宁钢教授在被称为艺术殿堂的中国美术馆举办了“无境——宁钢陶瓷艺术作品展”。引发了艺术界与收藏界的关注,正如著名美术理论家钱海源所说,中国美术馆为宁钢举办的艺术展,汇集了他从艺四十余年间100余件陶瓷艺术精品。体现了宁钢既扎根于景德镇陶瓷艺术千年传统,又得益于现代陶瓷艺术创新精神,展现出宁钢所取得的陶瓷艺术创作成就的多样性和丰富性。

中国美术馆馆长吴为山称这次作品艺术展,是宁钢先生以其独特的艺术视角和精湛的技艺,为大家呈现的一场视觉与心灵的盛宴。选择以“無境”作为展览主题,旨在体现宁钢先生对陶艺无限可能性的探索和对心灵自由的追求。

是的,艺术家只有心灵自由,才能创作自如。看中国美术馆展出的宁钢教授那些陶瓷艺术作品,似乎在静默地述说着一个个故事。那些釉色流淌的瓷瓶,那些斑驳变幻的瓷板,那些既熟悉又陌生的传统意象,共同构建了一个名为“无境”的艺术宇宙。

宁钢用他四十余年的艺术实践给出了肯定的答案,他打破了陶瓷作为工艺美术的固有认知,将其提升至当代艺术表达的前沿,在传统与现代、地域与全球、工艺与观念的多重边界上,开辟出一条独特的“宁瓷”之路。

赠送李嘉诚先生的《岁岁祥和》

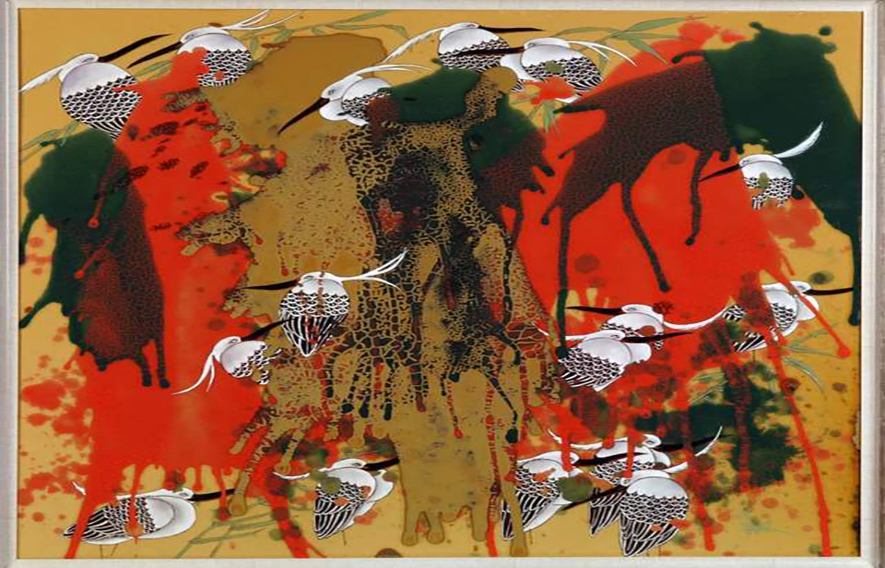

宁钢艺术的独特性首先体现在他对陶瓷材料语言革命性的拓展上。在《岁岁和合》《岁岁平安》等代表作中,我们看到的不再是传统意义上规整完美的瓷器,而是高温颜色釉与粉彩综合装饰下充满表现力的艺术载体。他大胆利用不同窑温下金属氧化物的化学反应,主动引导而非被动接受“窑变”效果,使釉色超越了装饰的从属地位,成为情感表达的主体。那些红色釉料在高温中自然流淌形成的肌理,既保留了陶瓷工艺的物质特性,又具备了抽象表现主义的视觉张力。

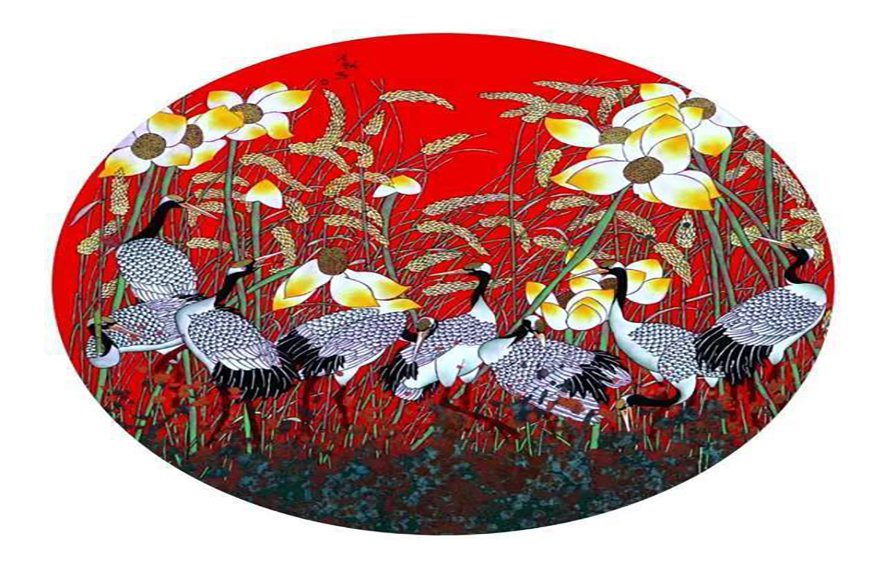

宁钢对工艺极限的挑战令人想起毕加索与陶艺家苏西·拉米合作的陶艺实验,但宁钢的突破更具文化自觉——他将西方现代艺术的构成理念与中国传统美学意境熔于一炉,在《晨曲》《仲夏》等作品中,仙鹤、梅花等传统意象时隐时现于釉色之中,形成了一种独特的“意象抽象”风格。

《日出天山》

在他的艺术馆里,我看到了《日出天山》,这作品的独特性给人一种心灵的震撼。宁钢教授说作品《日出天山》是意外之喜,在烧制时,旁边放了个红瓶子,那红瓶子上的红釉却“跳”到了这瓶子上,于是就有了这“日出”的景象。

如果你看了宁钢教授的“无境”,你才懂得他创新的另一维度,是他对多元陶瓷传统的整合与重构。中国陶瓷文化本就是一个多地域、多风格共生的生态系统,但在现代化进程中,各窑口技艺往往被孤立保存甚至固化。

宁钢打破了这种地域藩篱——他脚踏景德镇、龙泉、钧窑、洛阳几大陶瓷产区,将南方瓷的细腻雅致与北方陶的雄浑豪放创造性地融合。在“洛阳三彩系列”中,我们看到的是对唐代三彩传统的当代诠释:釉色更为鲜明强烈,线条更加概括奔放,甚至融入了西方表现主义的构图理念;而在“钧瓷系列”中,他刻意强化了釉色的流动感与肌理变化,使古老的“窑变”技艺焕发出新的生命力……

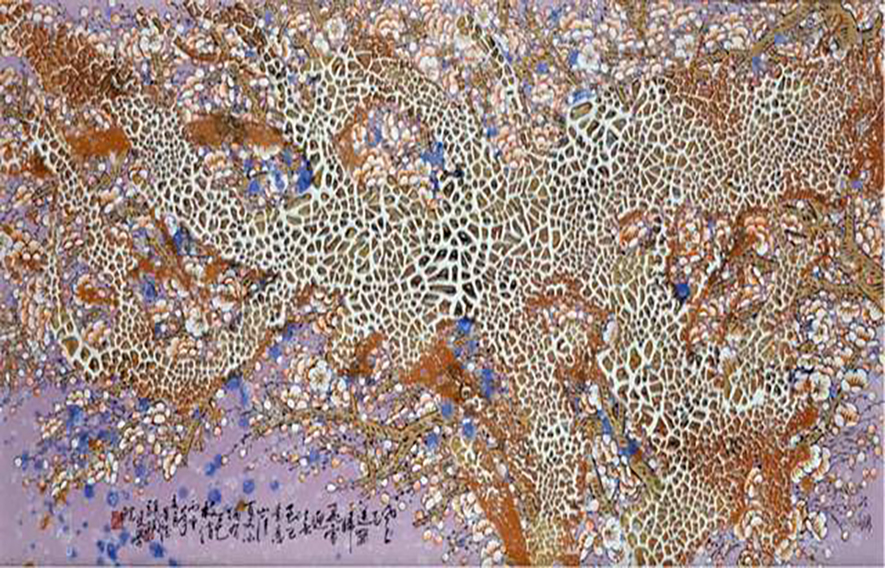

特别值得注意的是,宁钢的跨地域创作不是简单的技术叠加,而是基于对各地陶瓷文化内核的深刻理解。例如他将景德镇粉彩的精细与钧瓷釉色的浑厚并置,创造出《金秋》中那种既华丽又沉着的独特效果——稻穗的金黄在钧釉的衬托下既保持了民间艺术的喜庆,又获得了文人画的含蓄。这种整合背后是艺术家对“大陶瓷”概念的思考:中国陶瓷传统不应被分割为孤立的地方技艺,而应被视为一个可以自由取用的创意资源库。他的作品《舞》,就是通过青花釉里红的窑火变幻的灵动,幻变成舞的优美姿态。

《金秋》

宁钢教授的实践为陷入同质化危机的传统工艺指出了一条创新路径——回归传统的多样性,在差异中寻找新的可能性。

在题材与象征系统的重构上,宁钢展现了当代艺术家对文化符号的创造性转化能力。梅花、仙鹤、鱼莲等传统意象在他的作品中反复出现,但这些符号已脱离了原有的固定寓意,被赋予了新的时代内涵。

以《红梅系列》为例,宁钢笔下的梅花不再是文人画中孤高傲世的象征,而是以肆意绽放的姿态展现生命的热烈与力度。他运用釉里红、粉彩等多种技法表现同一题材,每种技法都揭示出梅花不同层面的美学意蕴——粉彩梅花的细腻雅致对应着传统文化的审美理想,而颜色釉梅花的流动变幻则暗示着现代人对传统的动态理解。

2014年APEC峰会陈列作品《岁岁和合》

更值得玩味的是宁钢对“和合”主题的演绎,《岁岁和合》中并置的稻穗与鹤鹳既保留了民间艺术祈福纳祥的本义,又通过夸张的造型与强烈的色彩转化为对当代社会和谐愿景的艺术表达。这种符号重构的背后,是宁钢对传统文化“创造性转化、创新性发展”的深刻实践——他既不抛弃传统意象的情感共鸣力,又不被其固有含义所束缚,而是在技艺创新中自然生成新的意义层次。

正如美术理论家所言,宁钢的作品“从外在形式到内在核心价值观念都是纯粹中国文化的产物”,但这种“纯粹”不是封闭的复制,而是开放的、流动的文化自觉。

2014年APEC峰会陈列作品《岁岁平安》

还有专家说,《岁岁和合》《岁岁平安》代表了宁钢先生在高温颜色釉和粉彩工艺技艺表达上的主要风格,即对“红色”“稻穗”“仙鹤”“鹤鹑”等艺术符号的调度与展示,他在这两件大体量的冬瓜瓷瓶上塑造了一种富有民族特性的艺术表达方式与富有时代感的变形设计,不仅展现出他在重构传统装饰语言上的功力,还展示了中华民族的精神与情怀。

宁钢艺术最根本的创新或许在于他重新定义了陶瓷艺术与当代艺术的关系。长期以来,工艺美术与纯艺术之间存在一道无形的等级界限,陶瓷常被排除在当代艺术的主流讨论之外。《干涸的荷塘》中龟裂的釉面不再只是装饰肌理,而成为对生态危机的隐喻;“龙泉青瓷系列”中变形的器皿不再追求实用完美,而是通过器形的微妙扭曲质疑传统的审美标准。

《干涸的荷塘》

《干涸的荷塘》以浮雕的手法表现莲荷的主题,枯萎的茎秆绵软无力,干瘪的莲蓬和霉变的莲心意味着荷池中滋润生命之水挥发殆尽,一池残荷,也可表达敬畏生命、赞美生命的胸臆。

可见,宁钢教授这批陶瓷作品从精神内核,到陶瓷艺术的表现手段、外在形式,都具有强烈的中国民族艺术的神韵。

宁钢的独特之处在于,他的实验始终扎根于陶瓷工艺的内在逻辑,是对传统而非对西方当代艺术的回应。正是这种基于传统的创新,使宁钢的作品既获得了国际陶艺界的认可,又保持了中国陶瓷的文化主体性。

宁钢的创新不是对传统的否定,而是对传统可能性的深度发掘;不是对西方艺术的简单模仿,而是基于文化自信的对话。他的实践证明了最前卫的创新往往源于最深厚的传统——当钧瓷的窑变遇见抽象表现主义,当粉彩的细腻碰撞观念艺术,陶瓷这一古老媒介便在新的语境中重获生机。

他的“无境”不仅是一种艺术状态,更是一种文化态度——艺术创新本没有边界,而真正的创新永远建立在对传统的重新发现之上。

我喜欢宁钢教授的《水天一色》《春江湖水》等作品,因为漫漶迷离、斑驳变幻的“窑变”釉色相映成趣,不可预料的釉色“窑变”后产生的变幻莫测、奇妙无双的天然肌理,让艺术充满变幻无穷的遐思。

《水天一色》

《秋色正浓》

我喜欢宁钢教授的作品《秋色正浓》《晕如雨后霁霞红》,因为这些“窑变”的艺术,将自然意象转化为艺术语言,转化为色彩凝固的交响,转化为光色流体的诗学。这是“火中的绘画”,泥与火不再是材料的宿命,而是时空的抒情诗人。

《梅花喜欢漫天雪》

我看过宁钢的《梅花喜欢漫天雪》,他介绍说,从《梅花喜欢漫天雪》,可以品味“梅花香自苦寒来”的哲理。该作品覆盖有三四层釉,各层的颜色釉因收缩比例,烧制后出现了龟裂现象,形成了斑斑驳驳的沧桑感。《梅花喜欢漫天雪》宛如虬龙的皲裂枝干上,缀以朵朵梅花,老树新芳,生生不息,以天成之泥火,形塑了天地之大美。

宁钢还将绘画语言和陶瓷语言创为一体,创造了一种陶瓷绘画的新形式。他的作品融合了陶瓷艺术、中国画、油画、民间年画等许多画种。这样的融合不仅创造了新的陶瓷绘画,更为重要的是,为中国画、油画创作增加了新的艺术语汇,增加了新的看点。

当一位艺术家同时具备传统的深度与创新的勇气,他的创作便真正进入了“无境”的状态——在那里,景德镇的粉彩与洛阳的三彩可以自由对话,宋代的釉色与当代的观念能够和谐共存。这或许就是宁钢给予我们这个时代最重要的启示:在艺术的无止境创新中,文化的基因得以延续,而人类的创造力永不止息。

瓷语无疆:宁钢与世界对话的中国当代陶瓷艺术

当宁钢的陶艺作品《祥和》《岁岁和合》被英国女王伊丽莎白二世珍藏于白金汉宫;当希腊总统帕普利亚斯在总统府郑重接过那件象征和平的瓷器;当联合国秘书长潘基文在纽约总部细细品味来自东方的“白色黄金”,中国陶瓷艺术完成了一次次跨越文明的握手。

被英国女王伊丽莎白二世珍藏于白金汉宫的《祥和》

宁钢,这位新中国培养的杰出陶瓷艺术家,以瓷为媒,以艺通心,在世界艺术殿堂与学术高地间架起了一座座流动的桥梁。

他的艺术足迹遍布五大洲,从美国西弗吉尼亚的大学讲堂到法国大皇宫的聚光灯下,从韩国光化门的传统庆典到联合国总部的庄严会场,宁钢不仅带去了中国陶瓷的物质形态,更传递了中华民族的审美精神和文化价值观。在这个全球互联的时代,宁钢的艺术实践揭示了一个深刻命题:真正的艺术从不需要翻译,它自己就是一种世界语言。

宁钢的艺术之所以能够打破文化壁垒,首先源于他对中国传统陶瓷美学的创造性转化。在作品《岁岁和合》中,我们既能看到宋瓷的简约典雅,又能发现现代构成的张力平衡;在那些被各国政要珍藏的瓷器中,传统吉祥纹样与当代视觉语法达成了微妙和谐。宁钢教授说,被英国女王伊丽莎白二世珍藏于白金汉宫的作品画的就是中国龙等。

被英国女王伊丽莎白二世珍藏于白金汉宫的《岁岁和合》

这种转化不是简单的“旧瓶装新酒”,而是深入到陶瓷艺术的基因层面进行重构。宁钢深谙,中国陶瓷要想赢得世界尊重,必须既保持文化根性又具备现代品格。

女王(左一)在欣赏宁钢(右一)的《祥和》

英国剑桥博物馆展览期间,伊丽莎白女王之所以被深深吸引,正是因为宁钢的作品让她同时看到了陌生的东方神秘和熟悉的人类共通情感,由此,女王在白金汉宫接见了宁钢。希腊总统帕普利亚斯在科孚岛亚洲艺术博物馆驻足良久,他从那些瓷器中读出了与古希腊美学“高尚的单纯,静穆的伟大”异曲同工的精神品质。宁钢的实践证明,传统的当代化呈现不是对过去的背叛,而是对传统最虔诚的传承——让古老艺术活在当下,呼吸在世界文化的空气里。

宁钢的艺术外交呈现出鲜明的战略路径。他选择联合国、大皇宫、总统府等具有象征意义的世界级平台,与各国政要、文化精英建立联系,使陶瓷成为国家文化软实力的精致载体。

2015年联合国教科文组织文化融合国际论坛上,宁钢的发言超越了技术层面,将陶瓷提升到“非物质文化遗产”的人类共同财富高度;2017年里昂中法文化论坛上,他以“艺术教育、创造与传播”为主题,强调文化交流的双向性,这种平等姿态赢得了法国艺术界的尊重。特别值得注意的是,宁钢的“文化出击”与“一带一路”倡议形成了美妙共振。

希腊是西方文明的发祥地,历史悠久,宁钢教授在希腊展览,其意义不同凡响。希腊共和国驻华大使、艺术家埃夫耶尼奥斯卡尔佩里斯说:“作为享誉国际的陶瓷艺术大师,宁钢先生的艺术足迹早已跨越国界。2014年初,他作为中国陶瓷大师代表团的核心成员访问希腊,在希腊科孚岛亚洲艺术博物馆举办展览,向西方观众展现了中国‘白色黄金’的独特魅力。这次展览不仅是中希文化交流的重要里程碑,也是‘一带一路’倡议下首个在希腊乃至欧洲举办的中国瓷器艺术展。希腊共和国总统在总统府特别接见了代表团,而宁钢先生的一件作品更被永久珍藏于总统府,成为中希友谊的永恒见证。”

他还说,被誉为“现代美学之父”的古希腊哲学家亚里士多德曾言,艺术是人类的创造,而非自然的简单摹写。宁钢先生的艺术实践完美诠释了这一理念。他的作品不仅展现了精湛的技艺,还蕴含着深厚的人文关怀与独特的艺术洞察。在传承中国千年瓷器艺术精髓的基础上,他开创性地融入了现代审美元素,使传统工艺焕发出新的生机。他的艺术创作超越了文化藩篱,成为连接东西方文明的桥梁,向世界讲述着动人的中国故事。

宁钢在哥伦比亚大学讲学

宁钢在国际学术机构的深耕同样值得关注。从哥伦比亚大学的讲坛到阿尔弗雷德大学的实验室,从剑桥大学的学术对谈到与20多所国际高校的合作协议,宁钢将陶瓷艺术带入了世界高等教育的对话系统。这种“名校路线”具有深远意义:艺术只有进入知识生产的核心场域,才能获得持久影响力。

在纽约学术交流活动中,宁钢没有满足于技巧展示,而是深入探讨陶瓷材料在当代艺术语境中的可能性;在法国“艺术教育”论坛上,他分享了中国传统师徒制与现代艺术教育融合的经验。这种学术化传播改变了西方对中国陶瓷的“手工艺”刻板印象,将其重新定义为一种值得严肃对待的智性活动。正如哈佛大学艺术史学者所言:“宁钢让我们意识到,中国陶瓷不是博物馆里的化石,而是活的思想载体。”

宁钢艺术世界影响力的生成机制耐人寻味。首先是“符号化”策略——他精心创作了一批如《岁岁和合》这样具有文化辨识度的作品,这些作品既包含中国传统的和合文化、吉祥符号,又以国际通行的视觉语言呈现,成为容易被记忆和传播的文化符号。其次是“事件化”操作,每次国际展览都策划成文化事件,如希腊展览与总统接见的组合,联合国展览与学术活动的配合,极大提升了传播效能。

最重要的是“人格化”呈现,宁钢始终以“堂堂正正的中国艺术家”形象出现,他的学者风范、流畅的跨文化沟通能力,打破了西方对中国艺术家的刻板想象。法国艺术家联合会主席塞尔奇·尼克感叹:“宁钢让我重新思考艺术家的社会责任。”这种多维度的传播智慧,使中国陶瓷艺术的海外传播从简单的“走出去”升级为“走进去”。

回望宁钢的艺术旅程,从景德镇到白金汉宫,从千年瓷都到联合国讲坛,这条跨越经纬度的弧线,勾勒出一幅中国文化自信的生动图景。在希腊总统府那件永久珍藏的瓷器上,在哥伦比亚大学图书馆留下的讲座视频中,在沙特王储会客厅陈列的艺术品里,宁钢埋下的不仅是中国陶瓷的种子,更是文明对话的可能性。

亚里士多德曾说艺术是“创造而非摹写”,宁钢则以东方智慧对此作出新解:最好的创造从不是无根浮萍,而是深植传统面向未来的生长。

瓷,源于泥土,成于烈火,而它的精神可以比烈火更炽热,比泥土更广袤。宁钢用几十年时光证明,当艺术家心怀文化自觉,即便最传统的艺术形式也能成为世界语言。那些散布在全球重要场所的宁钢作品,如同一个个文化使节,持续讲述着融合与创新的中国故事。文化自信不是固步自封,而是以开放姿态让传统艺术在世界舞台上焕发新生。中国陶瓷艺术的全球化叙事,正由这样的艺术家一笔一画继续书写。

为什么宁钢教授的艺术能走向世界,著名美术史家、艺术评论家林木说得好:宁钢老师这批陶瓷作品从精神内核,到陶瓷艺术的表现手段、外在形式,都具有强烈的中国民族艺术的神韵。我还注意到他的作品《岁岁和合》,“和”是当今中国的核心概念,又是中华优秀传统文化的核心价值。从外在形式到内在核心价值观念都可以看出,宁钢老师的陶瓷艺术都是纯粹的中国文化的产物。

薪火相传:让陶瓷艺术后继有人

在中国陶瓷艺术的星空中,景德镇陶瓷大学犹如一颗璀璨的明珠,而宁钢教授则是这颗明珠最坚定的守护者与最热情的点燃者。作为著名画家、艺术教育家宁璘之子,宁钢教授不仅继承了父亲的艺术基因,更传承了那份“桃李满天下”的教育情怀。

从艺五十年,从教四十载,宁钢教授以自身丰厚的艺术成就和学术造诣为基石,构建了一套完整的艺术教育体系,培养出一批批活跃在当代陶瓷艺术舞台上的教授、国家级大师,实现了艺术教育与文化传承的完美统一。

宁钢教授的艺术教育深深植根于中国传统文化的沃土,又敏锐地回应着时代的呼唤。他提出的“以艺育人、以文化人”教育理念,绝非简单的口号,而是一套融合了艺术技艺传授、美学精神培育和文化品格塑造的完整教育体系。在景德镇陶瓷大学的教学实践中,宁钢教授始终强调艺术教育不能止步于技术层面的训练,而应着眼于学生整体艺术人格的养成。

他常对学生说:“陶瓷不仅是器物,更是文化的载体,每一件作品都应该讲述中国故事。”这种将技艺训练与文化传承紧密结合的教育方式,使得他的学生在掌握精湛工艺的同时,也具备了深厚的文化底蕴和开阔的艺术视野。

宁钢教授自身艺术成就与学术研究的双重高度,为他的教书育人工作提供了独特优势。他拥有“两个大脑”——艺术造型的感性脑与学术建构的理性脑,这种在感性与理性之间自由切换的能力,使他成为罕见的艺术家兼理论家(著名美术评论家吴端涛语)。从《美感与现代陶艺》到《积极表达民族与时代精神》,宁钢教授的一系列学术论文不仅梳理了陶艺发展的文脉,更在不同时期对传统与现代的关系做出了精准阐释。在课堂上,他能够将深奥的理论转化为生动的语言,将抽象的美学概念具象化为可感知的艺术形式。这种理论与实践的无缝衔接,极大地提升了教学效果,使学生能够站在更高的视角理解陶瓷艺术的本质。

作为景德镇陶瓷大学的领航者,宁钢教授对学校发展的战略眼光和务实举措,为艺术人才培养搭建了广阔平台。在他担任校长期间,推动学校“设计学”学科在教育部第五轮评估中获评“A”类学科,进入全国16强,这一成就不仅提升了学校的学术地位,更为学生提供了更高水平的学习环境。他创立的“CHINA·中国”陶瓷艺术设计大赛已连续举办七届,成为发掘和培养年轻设计师的重要舞台。这些制度化的平台建设,使得艺术教育不再局限于师徒相授的传统模式,而形成了开放、多元、可持续的人才培养生态系统。

宁钢教授的国际视野和文化自觉,使他的教书育人工作具有了跨越国界的文化意义。通过举办“景德镇国际陶瓷艺术双年展”、设立“唐英瓷坊”海外陶瓷文化中心等举措,他不仅将中国陶瓷艺术推向世界,也为学生创造了与国际一流艺术家交流学习的机会。这种开放的教育理念,培养出的是一批批既深谙中国传统陶瓷文化精髓,又具备国际对话能力的复合型艺术人才。在全球化语境下,这种人才培养模式显得尤为珍贵。

四十载春风化雨,宁钢教授的教育实践已经结出累累硕果。他的学生中有的已成为教授,在各大高校继续传承陶瓷艺术的火种;有的成为国家级大师,在创作一线推动着陶瓷艺术的创新发展。这些学子们的成就,正是对宁钢教授教育理念的最佳印证。更为难得的是,宁钢教授培养的不是简单的技艺传承者,而是具有独立思考能力和创新精神的艺术开拓者。他常说:“我不希望学生模仿我,我希望他们超越我。”这种开放包容的教育胸怀,使得景德镇陶瓷大学的艺术教育始终保持旺盛的生命力。

陶瓷艺术千年传承,关键在于后继有人。宁钢教授以他的艺术成就、学术造诣和教育实践,为我们展示了艺术教育如何能够在坚守传统与开拓创新之间找到平衡点,如何培养出真正能够承担文化传承使命的艺术人才。

本文转载自【白鹿新闻】大国工匠|宁钢:把中国当代陶瓷艺术带向世界的人

原文作者:金一斌

站内编辑:万紫婳