陶院现象|我的老师宁璘

2025年03月15日看官们瞥到本文的题目,肯定会产生一个疑问:景德镇陶瓷学院(简称陶院、现为陶大)美术系曾经有许多老师教过你,为何仅仅称宁璘先生为“我的老师”呢?扯起来有好多原因,还是长话短说,先从宁璘的人生历程开始吧。

《花》(水粉画·2003年)宁璘

熟悉陶院的朋友都晓得,宁璘今年已有104岁的高龄啦。他是江西余江县人,1922年出生于潢溪镇一个书香之家,与著名文艺家邹韬奋的祖居相邻。

余江县位于信江与白塔河交汇处,风景秀丽、人文荟萃。每逢传统节日,各种各样的民间艺术活动纷纷登场,如“舞龙灯”、“狮子灯”、“划龙舟”…等,不但给年幼的宁璘带来了许多快乐,也激起了他潜在的艺术本能。读小学就开始自学绘画,临摹大量的西画图片和书籍插图,打下良好的美术基础。

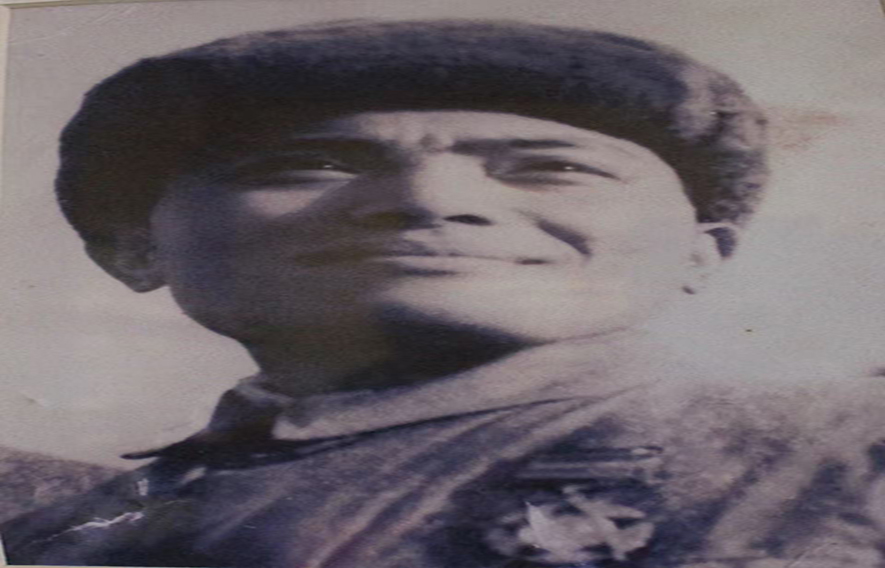

武昌艺专求学的宁璘

1938年,日寇发动全面侵华战争,一时间国土沦陷、山河破碎,宁璘随家人辗转至西南大后方的重庆。尽管他在中国电影制片厂找到了绘制布景的工作,仍然渴望进入正规的美术院校学习。1943年夏季,他考取了“私立武昌艺术专科学校”(简称武昌艺专、湖北美院的前身)西洋画系。

1945年4月,宁璘(左上红心处)参加“武昌艺专25周年校庆化妆表演”合影。(地点为重庆江津德感坝五十三梯的李氏宗祠前,后面横幅为“武昌艺专校史展览会)”。

但入学前接到学校的专函,通知教育部取消了沦陷区学生的助学贷款,要他暂缓入学。他不愿意放弃深造的机会,兜里仅装着一个月的生活费,跑到学校去报到。校长唐义精问明情况后,安慰他不要着急。次日告许他,学校不仅免除了他的学费,还让他和另一个同学管理图书馆、帮教务处刻讲义,伙食费也不用交了。

武昌艺专1920年创建于湖北武昌水陆街,时为民国最著名的三所艺专之一(北平国立艺专创办于1918年、杭州国立艺专创办于1928年),也是在抗战爆发后、以完整的建制迁移至大后方唯一的一所高等艺术院校,地点设在重庆江津德感坝镇的“五十三梯”。由于有著名的留法油画家唐一禾、周圭、秦宣夫等人任教,还运来了许多先进的教学设备,如法式钢琴、意大利石膏像、日本车床…等等,吸引了大批的艺术青年前往求学。

1945年12月22日,宁璘(后排右2红心处)与“武昌艺专庆祝返汉复员大会纪念合影”的师生们。(拍摄地点为重庆江津德感坝“五十三梯”,二排坐者左2杨立光、左3蒋治民、左4张肇铭、左5蒋兰圃、左11熊明谦等老师。)

不过,彼时学校的经济很困难,因私立学校缺乏政府的资助,学生又大多是从沦陷区逃出来的,身无分文、囊空如洗。但学校尽量帮助学生,不让一人失学。师生们生活极其艰辛,吃的红苕稀饭、白水煮胡豆,同甘共苦、亲如一家,学术氛围十分浓厚。1943年冬,宁璘患急性肋膜炎,高烧不退,康一禾老师扶着他到镇上看中医,不仅代付了医药费,还亲自在家里熬制中药,买了红糖,连续几天送到到宁璘的宿舍,直到病愈。

1947年,武昌艺专师生在汉口宁波会馆。其中老师:熊明谦(二排右5)、杨立光(二排右7)、蒋治民(二排右8)、张肇铭(二排右9)、沈莲池(二排右10)、蒋缄予(二排右11)、赵合俦(二排右14)等。

同学有高年级的李家桢(后为浙江美院第一副书记)、刘国枢(后为四川美院绘画系主任)、金维诺(后为中央美院史论系主任),同年级的金家齐(后为湖北沙市画院院长)、刁焕文(后为重庆江津区美协主席)…等等。1946年抗战胜利后,武昌艺专迁回汉口时,宁璘以优异的成绩毕业。

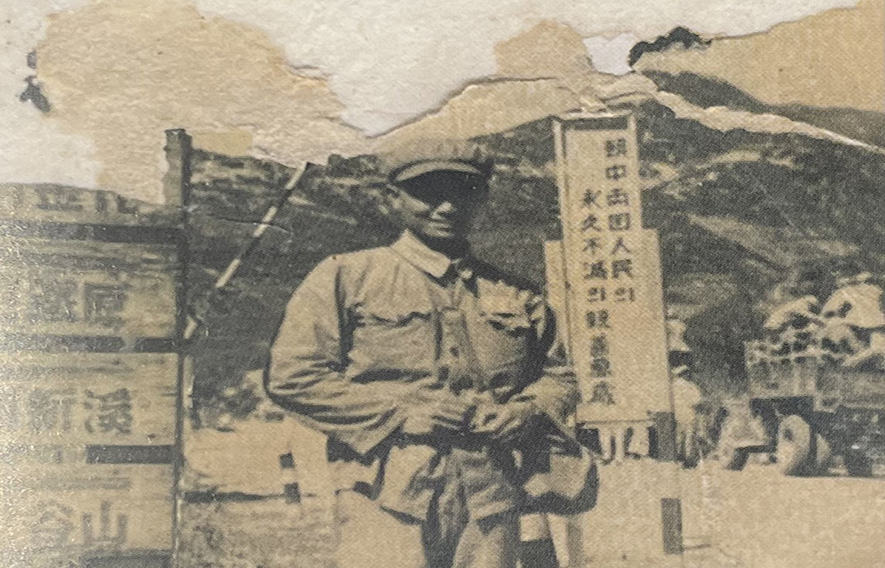

宁璘在朝鲜

1951年,抗美援朝战争爆发。作为一名热血澎湃的爱国文艺青年,宁璘毫不犹豫地报名加入志愿军,随部队跨过了鸭绿江。但战场并非是文艺般的诗情画意,而往往血流成河、生死未卜。他的战友有何孔德(后为总政文化部美术创作组副主任)、向天野(后为江西师大美术系国画教研组长)、郑洪流(后为北京军事博物馆专职画家)等人。

1952年,宁璘(后排左2)与文工团同伴在朝鲜谷山。

1952年,宁璘在朝鲜前线。

《敌机轰炸驻地》(水粉画)宁璘

1952年,宁璘(中)与何孔德(右)、向天野(左)在朝鲜谷山大隐洞。

宁璘担任军政治部美术组的组长,曾冒着枪林弹雨和饥饿严寒,在艰苦卓绝的千里夜行军和举世闻名的上甘岭战役中,组织创作了大量的宣传画、连环画和幻灯片等艺术作品,极大地鼓舞了战士们的斗志,他荣获了二枚朝鲜民主主义人民共和国军功勋章。

1954年,宁璘(右)与何孔德(中)、郑洪流(左2)在北京。

1954年,宁璘转业到上饶市第一中学任教。除了课堂教学之外,还组织了课外业余美术活动小组,同时主编了学校的《上中画报》,受到全校师生一致的手动点赞。

约1957年,宁璘在上饶一中示范写生。

1956年,宁璘调入江西省革命烈士纪念堂油画创作组,同事有彭友善(1934年毕业于武昌艺专)、吴齐、余新民、苏正、王平、李朝敦等人。宁磷创作的油画《农民暴动》在“序幕厅”中长期陈列。

1956年,宁璘与江西革命烈士纪念堂油画创作组成员合影。前排:左1苏正、左2彭友善、左3李朝墩;后排:左1余新民、左2宁璘、左3王平、左4吴齐。

1958年,景德镇陶瓷学院成立,从江西乃至全国引入了大批的优秀人才。宁璘抽调到美术系担任基础课的教学工作,与丁千、李良友、赵履安等共事。在长期的教学过程中,他注重将素描、色彩的理论与实践相结合,率先把水粉画技法纳入色彩课程,强调室外写生的重要性,逐步摸索并形成了一整套独具陶院特色的基础课教学体系。

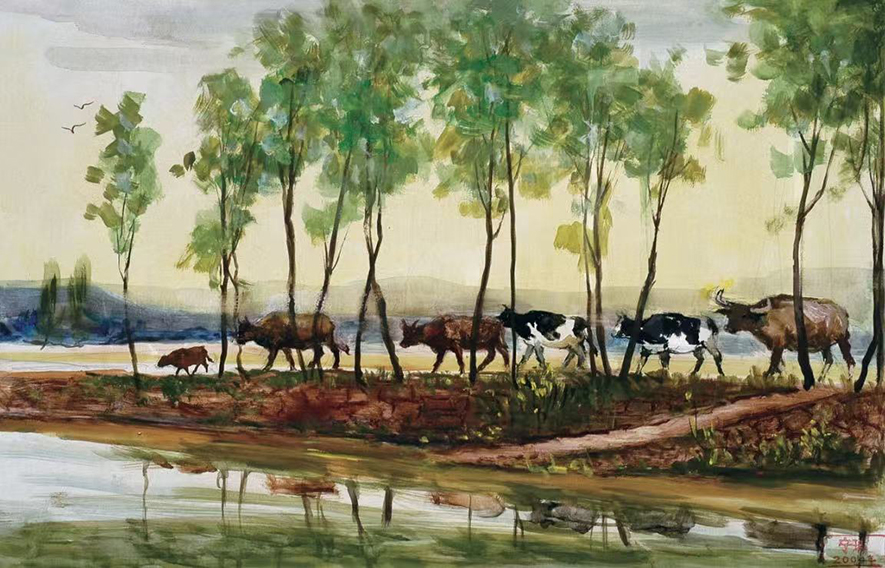

《牛群》(水粉画·1981年)宁璘

约1986年,宁璘(后排中)带学生在徽州写生。

我是1978年考入陶院的,开学第一堂课就是宁璘老师指导素描写生。我刚摆好画架,他笑眯眯地说:“谢跃,你是我招来的!”老师当时负责江西省新生的挑选和录取,对我的情况了如指掌。顿时,让我感到无比亲切,就像见到久别重逢的长辈一样。

约1987年,(左起)宁璘与武昌艺专老同学李家桢、刘国枢在杭州。

后来,他与我们聊天,谈到他在武昌艺专求学的经历,也谈到他的老师唐一禾。“武昌艺专”几个字引起了我的关注,因我祖母与大伯住在汉口崇仁路,少年时每逢寒暑假都要到汉口与堂兄弟们一起玩。堂兄谢俊(后毕业于武汉师范学院美术系)也喜欢画画,我俩常常跑到民生路工艺厂、硚口青少年宫等处看人作画。但那会儿只晓得湖艺(湖北艺术学院简称),还未听说过武昌艺专。

约1988年,宁璘(前排中)与学生们在湖北宜昌。

约1989年,宁璘(后排中)与学生在浙江绍兴写生。

后来,万昊老师也跟我谈到过在武昌艺专的读书生活。真是无巧不成书,我没料到毕业后也分配到湖艺(后更名为湖北美术学院)任教,其前身就是武昌艺专。2010年后,我潜心研究和写作武昌艺专的历史沿革及人物故事,出版了《推行美育:武艺旧影与老湖美》一书,不能不说是受到了二位老师的影响,此乃后话。

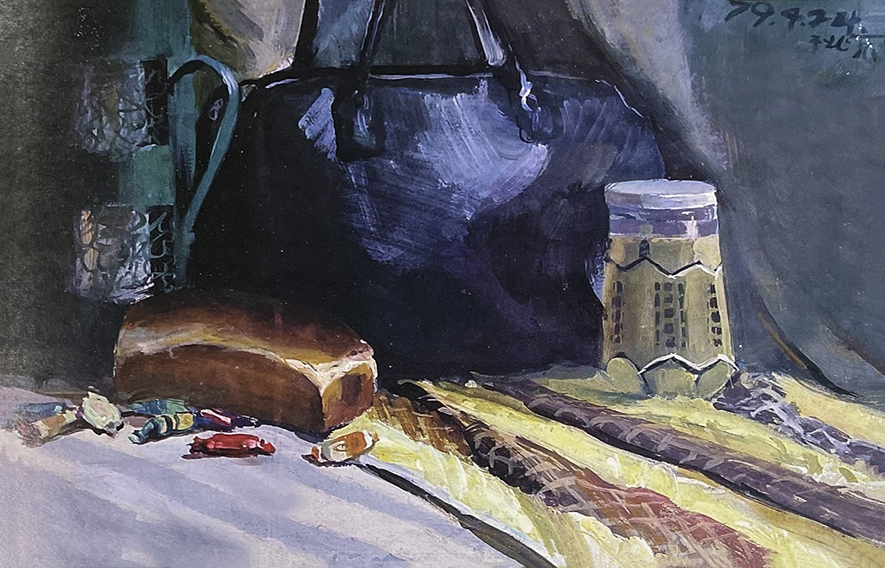

《水瓶与面包》(水粉画·1981年)宁璘

《瓜叶菊》(水粉画·1981年)宁璘

《瓶花》(水粉画·1998年)

宁璘宁璘获得的勋章

2012年,“宁璘个人作品展览”在景德镇陶瓷研究院成功举办;2020年,“丹青风骨.桃李芬芳”宁璘教授从艺80年暨宁璘教授师生作品展与学术研讨会,在景德镇陶瓷大学湘湖校区隆重举行,一时间门庭若市、热闹非凡。

“宁璘教授从艺80年师生作品展与学术研讨会”招贴

唐人韩愈曰:“古之学者必有师。师者,所以传道授业解惑也。”

宁璘的个性淡定从容、低调谦逊,处事为人师表、务实求真,从来不说大话或过头的话。他在教学上勤恳严谨、任劳任怨,几十年如一日,为陶大美术基础教学体系的建立,作出了突出的贡献。同时,他还传承了武昌艺专的校风与精神,待学生有教无类、亲如子女,让人如沐春风,深得师生们的爱戴和尊重。

宁璘先生

令公桃李满天下,何用堂前更种花。(唐. 白居易)

宁璘先生教过数不清的学生,其中许多人成为著名的艺术家、校长、院长、教授…,人才济济、大师辈出。例如,他的儿子著名陶瓷艺术家宁钢,就担任过陶大的校长。与他们相比,我不过是一名平凡普通、微不足道的学生而已。但我斗胆的使用“我的老师”一词,其实是为了表达学生们共同的心声。

“我的老师”,对于研究“陶院现象”的渊源来说,实际上是一个非常值得讨论的话题。